Le 17 mai 2013, le code civil français intègre une disposition ouvrant le mariage à deux personnes, sans distinction de sexe. L’adoption conjointe par les couples de même sexe devient aussi possible, bouleversant l’organisation juridique de la famille en France.

Dix ans plus tard, des disparités régionales subsistent dans l’application de la loi et la reconnaissance des droits afférents. Les débats persistent au sein des institutions et de la société civile, tandis que de nouveaux enjeux émergent autour de la filiation et des droits parentaux.

La loi Taubira de 2013 : genèse, contexte et portée historique

Au cœur de la loi Taubira de 2013, un visage, une détermination : Christiane Taubira. Portée par cette personnalité singulière, la proposition d’ouvrir le mariage à tous les couples s’invite à l’Assemblée nationale. Les échanges s’enflamment, la commission des lois vibre, l’hémicycle résonne de convictions antagonistes. Rarement une réforme aura autant divisé, tant elle redéfinit le cadre du Code civil et l’égalité entre les citoyens.

Sous la présidence de François Hollande, la France s’apprête à redessiner le droit de la famille. L’effervescence dépasse les murs du Parlement : la rue bruisse, les associations s’activent, les juristes s’affrontent, la société s’interroge. Les débats publics et les auditions de la Commission des affaires sociales exposent la diversité des espérances et des inquiétudes. Filiation, adoption, valeurs : chaque mot pèse, chaque argument laisse une trace.

Après des semaines de joutes, le Conseil constitutionnel tranche : pas d’obstacle légal, la loi passe. Le 17 mai 2013, la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe est promulguée. Un jalon, comparable au Pacte civil de solidarité instauré en 1999, mais avec un retentissement inédit. Désormais, l’État civil doit s’adapter, la société s’élargit, le législateur tourne une page d’histoire chargée d’intensité et d’émotion.

Quels changements majeurs pour les couples de même sexe en France ?

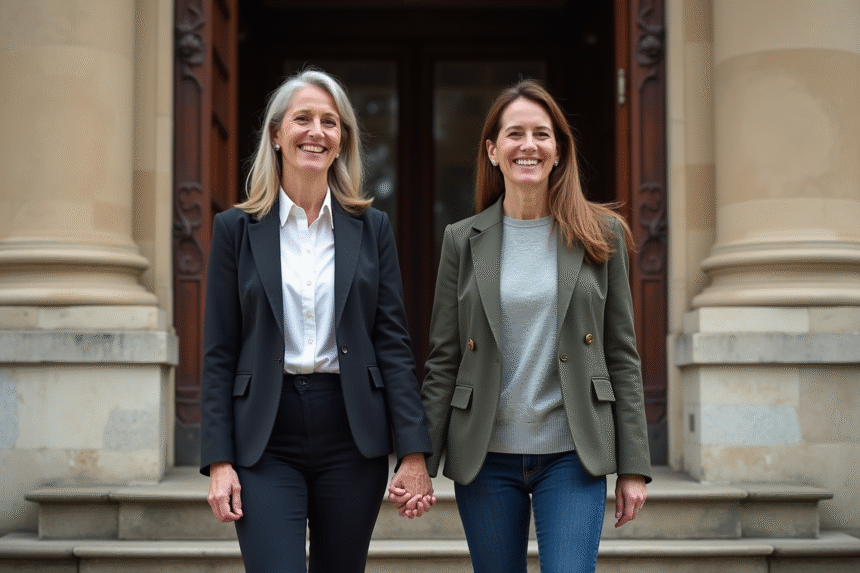

L’entrée en vigueur de la loi Taubira de 2013 a transformé la vie des couples homosexuels en France. Le mariage pour tous ne laisse plus place à la moindre distinction : cérémonie identique, droits et obligations strictement équivalents, reconnaissance sans réserve devant l’état civil. Le Code civil pose la même règle pour tous, sans ambiguïté.

Cette avancée a permis aux couples de même sexe d’accéder à l’adoption. Désormais, deux personnes mariées, quel que soit leur genre, peuvent adopter ensemble ou adopter l’enfant du conjoint. La filiation se construit à parts égales, la parentalité s’inscrit dans la loi. Les enfants issus de ces familles disposent d’une protection juridique renforcée, quel que soit le modèle familial.

Voici ce que la loi garantit désormais :

- Mariage couples de même sexe : mêmes droits sociaux, fiscaux et successoraux que les couples hétérosexuels.

- Adoption couples homosexuels : possibilité pour deux conjoints d’adopter ensemble ou de reconnaître l’enfant de l’autre.

- Nom de famille : mêmes modalités de choix pour l’attribution du nom aux enfants, sans distinction de genre.

La Procréation médicalement assistée (PMA) a longtemps été un point de blocage : la loi de 2013 n’en traitait pas. L’accès à la PMA pour toutes les femmes, voté en 2021, prolonge finalement le mouvement initié par le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe, mais il aura fallu attendre presque une décennie. Entre-temps, la loi Taubira aura posé les bases d’une égalité juridique inédite, ouvrant la voie à d’autres évolutions.

Dix ans après : avancées, défis et réalités du mariage pour tous

Dix ans après la promulgation de la loi Taubira de 2013, la société a évolué. Selon l’Insee, plus de 68 000 mariages homosexuels ont été enregistrés. Sur le papier, les couples de même sexe font désormais partie intégrante du paysage familial français, avec leur livret de famille, leur reconnaissance à la mairie, leur légitimité sociale.

L’adoption n’est plus un tabou : en 2022, 5 % des adoptions nationales concernent des parents homosexuels. Un chiffre modeste mais qui marque une avancée concrète, loin du simple symbole. Pourtant, tout n’est pas si simple. Sur le terrain, les démarches restent parfois laborieuses, l’accueil administratif hésitant, les délais imprévisibles. Les obstacles existent encore, du côté des institutions comme dans certaines mentalités.

La PMA pour les couples de femmes, adoptée bien après la loi Taubira, a relancé les discussions autour de la filiation et des droits de l’enfant. Les familles recomposées ou homoparentales s’imposent peu à peu, mais le chemin vers une égalité totale se poursuit.

Dans les grandes villes, la visibilité des mariages homosexuels est assumée ; à la campagne, la prudence reste la règle. Les chiffres le confirment : la France affiche des disparités selon les territoires, signe que l’égalité ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour.

Regards croisés : société, institutions et évolutions régionales face à la réforme

L’examen de la loi Taubira de 2013 à l’Assemblée nationale a réveillé passions et résistances. Des personnalités telles que Christine Boutin ont porté la contestation jusqu’au Conseil constitutionnel, sans infléchir la marche du projet. La validation par les sages a gravé le mariage homosexuel dans le Code civil, mais la société n’a pas tourné la page du jour au lendemain.

Chaque région a abordé cette évolution à sa manière. Paris, Montpellier, Lyon, Strasbourg : ces villes ont été pionnières dans la reconnaissance des droits des couples de même sexe, multipliant les cérémonies à l’état civil. D’autres territoires, plus ruraux, sont restés plus en retrait, attachés à des conceptions traditionnelles de la famille et de la parentalité. Les différences persistent, l’avancée s’effectue à son rythme, parfois à contretemps.

Les institutions, de la Commission des lois à la Cour européenne des droits de l’homme, accompagnent ces mutations. Leur vigilance porte notamment sur la filiation et l’adoption. Sur le terrain, les maires, les notaires, les travailleurs sociaux adaptent leurs pratiques, progressivement, pour refléter la diversité familiale. Les décisions de justice font évoluer la jurisprudence, les résistances s’émoussent.

Face au miroir de l’Europe, la France assume sa singularité. La Cour européenne valide ses choix ; les opposants, de moins en moins audibles, cèdent la place à une société qui avance, une société où l’égalité ne se limite plus à un principe mais se vit, concrètement, dans les familles, au quotidien. Reste à voir jusqu’où cette dynamique collective saura pousser ses lignes et façonner, demain, une société pleinement inclusive.